di Enzo Martusciello

PREFAZIONE

“Il coraggio non è la forza di andare avanti ma è andare avanti quando non si ha la forza”

Questa massima non è stata proferita dal solito intellettuale di turno, bensì da Napoleone Bonaparte e detta da lui, che da bambino soffriva di un complesso d’inferiorità a causa della sua bassa statura, è tutto un programma.

Troppo spesso la vita ci pone davanti a delle situazioni dure e complicate alle quali bisogna trovare la forza di reagire per riuscire a superarle e non sempre ci riesci.

Si sa le difficoltà fanno parte di essa e gli ostacoli che ci troviamo ad affrontare quotidianamente sul lavoro, in amore etc. ci rendono, in qualche modo, più forti.

Ognuno di noi, prima o poi, deve scontrarsi con specifiche difficoltà ma non tutti hanno la giusta forza e determinazione per affrontarle.

Personaggi storici, artisti e scrittori, hanno raccontato questi momenti con grande intensità. Non ho, comunque, la presunzione di voler competere con loro ma tenterò, ugualmente, nel mio piccolo, di trasmettervi qualche emozione.

In questo mio “viaggio nella storia” ripercorro la mancata gioventù di mio padre Francesco, trascorsa per la maggior parte, nei campi di prigionia in India, durante la seconda guerra mondiale. Tutto ciò che viene riportato in queste pagine, è frutto di una lunga e laboriosa ricerca oltre, ovviamente, alla diretta testimonianza di mio padre e di numerosi superstiti di quella immane tragedia.

In tutti questi anni ho visionato migliaia di documenti ed altrettante foto inerenti la “Battaglia di Capo Spada” avvenuta all’alba del 19 luglio del 1940, in cui l’incrociatore leggero Bartolomeo Colleoni, sul quale mio padre svolgeva le sue mansioni col grado di cannoniere, fu affondato dalle navi inglesi.

Più di cento uomini dell’equipaggio morirono nel duro scontro mentre i superstiti, parliamo di oltre 500 tra marinai, ufficiali e sottufficiali, furono recuperati dagli inglesi e fatti prigionieri.

A tale scopo ringrazio l’archivio storico del Vaticano, la Croce Rossa Internazionale, la British Library, il Comando delle Forze Operative Sud, tutti gli amici dei vari social e, soprattutto, la mia famiglia, per avermi aiutato a realizzare questo sogno.

APPROFONDIMENTO

La reazione di un individuo allo stress e la sua capacità di ritornare rapidamente alla normalità, quando il pericolo è passato, si chiama “resilienza” e, ovviamente, varia da persona a persona.

Scienziati di tutto il mondo, impegnati sull’argomento, non hanno ancora capito cosa rende alcuni individui più resilienti di altri. Al momento vengono azzardate solo delle ipotesi: alcuni indicano l’interazione sociale altri, invece, tirano in ballo gli stimoli e il sostegno dei genitori.

Visto che quello che a me interessa di più è scandagliare lo stato psico-fisico di mio padre dovuto allo stress relativo all’affondamento della sua unità navale e la conseguente cattura e prigionia, ho voluto allargare il mio raggio d’azione nel labirinto del web. Tra i vari studi, più o meno interessanti, ho trovato una ricerca fatta in Belgio e concentrata su di un reparto di forze speciali dell’esercito, addestrati a sostenere lo stress anche in situazioni di estrema tensione. Lo studio fatto da questi scienziati è tutto improntato su di una sostanza chimica e precisamente la “NEUROPEPTIDE Y “ la quale sembra agire come interruttore della risposta allo stress. In pratica, di fronte ad una minaccia, la produzione di questa sostanza aumenta per poi abbassarsi una volta che il pericolo passa.

Sui militari, sottoposti a questi test, collocati in una simulazione di prigionia molto stressante, è stato rilevato, in maniera evidentissima, il deterioramento delle funzioni reagenti.

Il termine “stress” fu impiegato, per la prima volta, nel 1936 dal medico austriaco Hans Selye il quale arrivò a dividerlo in due categorie: quello acuto e quello cronico, intendendo per quest’ultimo quello rappresentato da situazione di lunga durata che investe l’esistenza di una determinata persona e che porta, drasticamente, ad un abbassamento delle difese immunitarie.

Questa, a mio avviso, sembrerebbe la valutazione che più si avvicina alla condizione di mio padre anche perchè lo stesso Selye indicò come fattori scatenanti il freddo o il caldo intenso e in alcune zone dell’India si sfioravano i 50° di giorno e lo 0° di notte, l’abuso di fumo e mio padre fumava tantissimo, e gravi limitazioni nei movimenti. E su quest’ultima considerazione ci sarebbe da scrivere un trattato a parte.

I sintomi di questo malessere mio padre, purtroppo, li somatizzò tutti : impossibilità di prendere decisioni (infatti era mia madre deputata a prenderle); dimenticare le cose e distrarsi facilmente; mancanza di creatività; perdita della memoria. A questi dobbiamo aggiungere i disturbi correlati allo stress psicologico e cioè l’ulcera gastro-duodenale e l’ansia.

Oggi il tasso elevato di stress può essere ridotto facendo ricorso a tecniche di rilassamento, di meditazione e, soprattutto, di psicoterapia ma 80 anni fa non c’erano medici preposti a queste specializzazioni. Nessuno poteva immaginare che questa patologia avrebbe procurato non poche apprensioni a giudicare dal numero di suicidi reso noto dall’ISTAT, che fornisce annualmente, un’analisi descrittiva della comorbosità associata, appunto, al suicidio.

I risultati documentano, in una parte non trascurabile di casi, un cattivo stato fisico o psichico che potrebbe aver portato molte persone a compiere gesti così estremi. Parliamo di 1 caso su 5.

PRIMO CAPITOLO

Lunedì 15 aprile 1946. Porto di Napoli.

Il piroscafo inglese “Duchesse of Richmond” lentamente sta attraccando al molo. A bordo centinaia di uomini con lo zaino sulle spalle, smunti, stanchi e con i vestiti sdruciti. Sono soldati italiani prigionieri di guerra degli alleati i quali, dopo anni di umiliazioni e di torture al limite della sopportazione, riescono a tornare in Italia.

Tra di loro, Francesco mio padre, arruolato quale inscritto di leva nel compartimento di Napoli, con la classe 1919 per la ferma di 28 mesi, il 14 settembre 1938, tornato a riabbracciare i suoi cari dopo, esattamente, 7 anni e 7 mesi. Praticamente tutta la sua gioventù.

E’ bene precisare che successivamente al primo dopoguerra, il regime fascista introdusse l’istruzione premilitare “impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani che compiono l’8° anno di età, fino a quello in cui compiono il 21°”.

Tale istruzione comprendeva due periodi : il primo dal 1° gennaio dell’anno del compimento dell’8° anno di età fino al compimento del 18° anno, era di competenza dell’Opera Nazionale Balilla creata nel 1926, finalizzata all’assistenza e all’educazione fisica e morale della gioventù, e che si occupava anche di corsi post-scolastici per adulti e di economia domestica per le donne; il secondo, di servizio premilitare obbligatorio, dal compimento del 18° anno di età (leva fascista) alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva. Il cittadino italiano, iscritto nelle liste di leva, diventava cosi soldato e, da quel giorno, incombeva su di lui l’obbligo militare (obbligo di leva). Il servizio di leva poteva essere svolto anche presso la milizia fascista (MVSN), oppure prestato come “ausiliario” presso le varie forze armate italiane.

Ma facciamo un passo indietro.

Francesco nasce a Napoli il 16 ottobre 1919 da una famiglia numerosa (4 femmine e 2 maschi) di origini molto umili, ma di sani principi morali.

La prima guerra mondiale è terminata da quasi un anno e il nostro caro Paese, anche se ne è uscito vittorioso, non ha usufruito di grossi profitti territoriali ed economici, tanto che Gabriele D’Annunzio la definì “una vittoria mutilata” per la mancanza di tutti i compensi che spettavano all’Italia dopo, appunto, la grande guerra, a seguito del patto di Londra e dei termini dell’armistizio di Villa Giusti con Austria e Ungheria.

Il termine “grande guerra” derivava dal fatto che nel conflitto furono coinvolti, molti Stati. Mai prima di quel momento, si erano contati tanti uomini in trincea, tante armi in dotazione agli eserciti e, soprattutto, tante industrie a sostenere lo sforzo bellico.

Il confronto con le cifre fu impressionante: il conflitto mondiale, durato quattro anni, causò più di 12 milioni di morti tra combattenti e civili. In Italia si contarono circa 650.000 vittime su di una popolazione stimata di 35 milioni di abitanti (circa il 2%).

L’economia fu sull’orlo della bancarotta. I debiti dello Stato triplicarono e la prima conseguenza inevitabile fu l’aumento del prezzo dei generi alimentari.

Ad aggravare la già traballante situazione, nella primavera del 1918, fu l’arrivo di una tremenda malattia che all’inizio si presentò in forma abbastanza lieve, non diversa, infatti, della normale influenza stagionale e non mise, dunque, in allarme i medici.

In piena estate 1919 sembrò scomparire per poi apparire in seguito, verso la fine di agosto dello stesso anno, con la forza di un uragano devastante. I sintomi erano gli stessi del Covid-19 e cioè: lieve catarro al naso, senso di molestia alla gola, stanchezza, dolori su tutto il corpo, febbre, tosse stizzosa e polmonite.

A differenza dell’epidemia dei giorni nostri, ad essere colpiti furono soprattutto i giovani tra i 20 ed i 40 anni e senza alcuna patologia pregressa.

La tremenda malattia trovò terreno fertile aggredendo la popolazione in condizioni di estrema debolezza e prostrazione dovute ai lunghi anni di guerra, portando al collasso le strutture sanitarie dove medici ed infermieri proponevano ai propri malati solo e soltanto cure palliative come: tintura d’oppio canforata, acido fenico, iniezioni di percloruro di mercurio e canfora in dosi industriali.

La gente fu presa allo sprovvisto in quanto le voci inerenti l’epidemia non circolavano tra i paesi belligeranti poichè la censura militare impediva questo tipo d’informazione, fino al giorno in cui ad essere colpito fu Alfonso XIII re di Spagna, nazione tradizionalmente neutrale, cosicchè tutti i giornali dell’epoca diedero risalto alla notizia e da quel giorno l’epidemia venne battezzata con il nome di “spagnola”.

In tutto il Mondo furono stimati oltre 50 milioni di vittime, mentre in Italia se ne contarono oltre 600mila. Praticamente lo stesso numero di morti registrato nella prima guerra mondiale.

La lira nel 1920 valeva un quinto della stessa moneta del 1914 e questo significò per alcuni gruppi sociali l’impoverimento e, per altri, addirittura la rovina. L’Italia era un paese essenzialmente agricolo e in quel periodo si registrarono inoltre, fortissimi squilibri tra i salari del nord e quelli del sud tanto da far registrare i primi scioperi.

Ma questa è un’altra storia.

Tutto questo preambolo per sottolineare il fatto che la famiglia di mio padre non se la passava molto bene. Mio nonno Vincenzo era nel campo delle calzature, ma non possedeva un locale commerciale dove svolgere la sua attività, in quanto le spese di gestione erano insostenibili. Si arrangiava come poteva, acquistando le scarpe all’ingrosso a Roma per poi rivenderle nei vari mercatini rionali, riuscendo nell’impresa di mandare i suoi 6 figli a scuola, almeno per quanto riguardava quella dell’obbligo.

Terminati gli studi, anche mio padre cominciò ad addentrarsi nel labirinto del mondo del lavoro, prima con lavoretti saltuari poi con un posto fisso presso un piccolo forno nel quartiere “Forcella”, dove era nato, con una discreta paga e, visto che il suo datore di lavoro era un parente da parte di madre, riuscì finanche a strappargli una promessa all’indomani dell’arrivo della famosa “cartolina rosa”: il posto che occupava sarebbe restato suo anche dopo il servizio militare. Mio padre, però, non immaginava nemmeno lontanamente cosa gli avrebbe riservato il destino.

Già il fatto di andare in Marina lo prese in contropiede. Lui che non andava d’amore e d’accordo con il mare (non sapeva nuotare), cominciò a fare i salti mortali per farsi “scartare” dalla Marina ed entrare nell’Esercito, ma dovette accettare, non senza rammarico, la sua nuova qualifica e destinazione: cannoniere sull’incrociatore leggero Bartolomeo Colleoni.

Questo, comunque, non gli sembrò un grosso problema visto che l’Italia non era in guerra.

La situazione, però, precipitò quando Hitler, dopo essersi assicurato la neutralità dell’Unione Sovietica, invase la Polonia dando inizio, così, alla seconda guerra mondiale.

L’Italia, alleata della Germania, rispose all’appello solo il 10 giugno del 1940 quando ormai la Francia era stata invasa dai tedeschi e sconfitta. Da quel momento, cominciò l’odissea per mio padre e per tanti come lui partiti per quella che veniva considerata “un’esperienza di vita” e cioè la leva militare.

Il conflitto fu voluto fortemente dal Duce pur conoscendo l’impreparazione delle forze alleate italiane. Di questo ne era convinto persino Hitler, tanto è vero che alla firma del famoso “Patto d’Acciaio” il 21 maggio 1939, si convenne che l’Italia sarebbe intervenuta in guerra, non prima del 1942, come da assicurazione verbale data dal ministro degli Esteri tedesco Von Ribbentrop al suo omologo italiano Galeazzo Ciano.

Dal balcone di piazza Venezia, invece, Benito Mussolini il 10 giugno 1940 dichiarò che il regime fascista sarebbe entrato in guerra contro “le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’occidente” e, con le mani sui fianchi, chiuse il suo discorso con la frase rimasta celebre : << Vincere e vinceremo >>.

Non solo il fascismo non vinse ma apparve subito evidente che le forze messe in campo non erano affatto sufficienti ed adeguate.

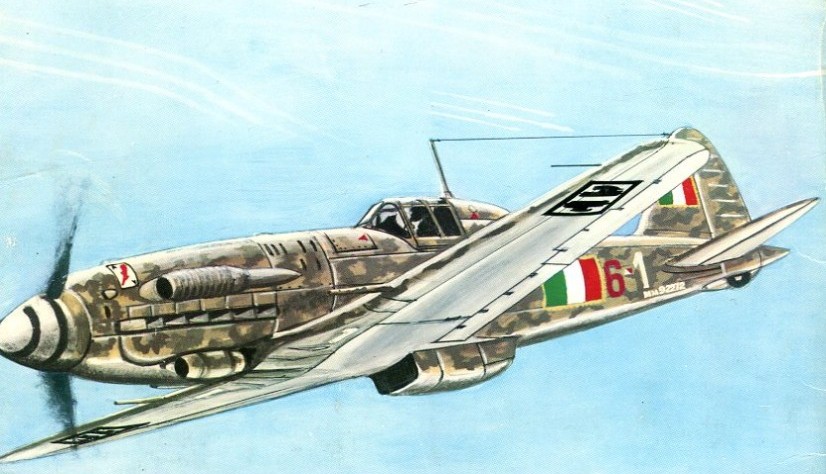

Mio padre salì a bordo per la prima volta sul Colleoni il 25 gennaio 1940 dopo aver trascorso più di tre mesi nel porto di La Spezia. Le sue prime missioni di guerra furono quelle di deporre mine nel canale di Sicilia e scortare un grosso convoglio di rifornimento da Tripoli a Bengasi. Proprio durante quest’ultima operazione, il 9 luglio del 1940, partecipò, senza però prenderne parte, pur viaggiando con la stessa flotta, alla battaglia di Punta Stilo, in quello che fu considerato il primo vero scontro in mare tra la Royal Navy e la Regia Marina Italiana con la più alta concentrazione di armamenti navali durante tutto il conflitto nel Mar Mediterraneo.

Nello schieramento avversario figurava, come tragico presentimento, il cacciatorpediniere australiano Sidney, lo stesso che, di lì a qualche giorno, lo avrebbe affondato.

Anche se in questo scontro si palesarono gravi carenze tattiche della Regia Marina per l’eccessiva dispersione delle salve ed una inadeguata cooperazione strategica con la Regia Aeronautica, nel complesso il risultato fu di “un pareggio tattico” senza nè vincitori nè vinti.

IL 18 luglio 1940 il Colleoni salpò da Tripoli ed insieme al suo gemello Giovanni dalle Bande Nere si diresse a Lero, nel Mar Egeo, dove l’attività britannica nelle acque greche stava causando grosse preoccupazioni.

E così arriviamo a quel maledetto 19 luglio 1940.

Basandomi principalmente sulla testimonianza di mio padre e di altri marinai superstiti, ho cercato di ricostruire quelle drammatiche ore che portarono all’affondamento del Colleoni e alla morte di oltre 100 tra ufficiali, sottufficiali e marinai.

Quella mattina, all’alba, c’era una fitta nebbia che copriva la linea dell’orizzonte alterandone la visuale. Il mare era agitato con vento teso di maestrale. Molti marinai dormivano ancora.

Alle 6:17 la vedetta del Bande Nere scorse i profili dei cacciatorpedinieri nemici e subito partì l’ordine : “Tutti ai posti di combattimento”. In molti non ebbero nemmeno il tempo di vestirsi e si fiondarono ai loro posti in mutande e canottiera.

Alla vista delle nostre navi, gli inglesi batterono in ritirata e i due incrociatori italiani dietro, pronti a dare voce ai cannoni. Purtroppo quella sensazione di superiorità rispetto al nemico, che aveva prevalso su ogni altra percezione, durò pochissimo, giusto il tempo materiale per rendersi conto di essere finiti, dritti dritti, in una trappola. Un’altra nave nemica, infatti, apparve all’improvviso. Era il Sidney che cominciò ad affinare la mira sulle due navi italiane.

Gli inglesi, dopo aver effettuato un lancio inefficace di siluri ed aver disteso una vasta cortina di nebbia, aiutati anche dalla naturale foschia del mattino, riuscirono a portarsi incolumi verso NE nonchè ad aumentare la distanza dalla formazione italiana.

Alle 8:13, dopo due ore di incessanti scambi di salve, il Sidney colpì il Colleoni mettendogli fuori uso il timone. Altri due colpi, in rapida successione, lanciati dai CC.TT. Havock e Ilex lo colpirono ancora bloccandolo sulla rotta che stava seguendo: il primo raggiunse il torrione causando molte vittime e feriti, tra i quali, in modo grave, il comandante Umberto Novaro; l’altro perforò il ponte a centro nave raggiungendo il tunnel dell’asse dell’elica di dritta.

La caldaia, danneggiata anch’essa dal colpo, esplose riversando getti d’aria bollente nel raggio di 30 metri, investendo ed uccidendo diversi marinai.

I montacarichi che rifornivono le torri con munizioni da 152 mm vennero irreparabilmente danneggiati rendendo vano l’approvvigionamneto sia delle torri di calibro principale che quelle di calibro secondario. Una volta esplosi, questi uccisero gran parte del personale addetto alle armi contraerei ed ai tubi lanciasiluri.

All’interno della nave, cessata l’erogazione di energia elettrica, rimase in funzione solo l’impianto di emergenza ma anch’esso, poco dopo, collassò, lasciando l’interno della nave completamente al buio. Per poter uscire da quei compartimenti, mio padre e i suoi compagni, dovettero farsi luce con fiammiferi ed accendini.

L’Hyperion e l’Ilex, intanto, arrivati vicinissimi al Colleoni, continuarono a crivellarlo di colpi micidiali, in special modo nella plancia e sul torrione, uccidendo tutti i marinai presenti in quell’area.

Il Colleoni era, ormai, un relitto in fiamme, in lento ed inesorabile affondamento.

La nave italiana, martellata dai colpi del nemico, cominciò a perdere velocità e alle 8:24 si ritrovò immobilizzata a cinque miglia da Capo Spada.

L’Ammiraglio Casardi che era sul Bande Nere e che coordinava le operazioni di guerra, fiducioso della velocità delle sue navi, non prese affatto in considerazione la mancanza di un’adeguata protezione e continuò la battaglia.

Nel frattempo, il Sidney spostò la sua attenzione sul Bande Nere colpendolo con un siluro al castello di prua e con una granata esplosa sottocoperta. Bilancio : 8 morti e 16 feriti.

Tutti gli uomini del Colleoni si prodigarono affinchè la loro nave rimanesse a galla, respingendo ogni tentativo avversario. A tale riguardo ci sono testimonianze di uomini che, a sprezzo del pericolo, sacrificarono la propria vita, come il tenente del Genio Navale Fernando Voltolini che, nonostante l’ordine di abbandonare la nave, rimase al suo posto, tentando di rimettere in pressione le caldaie, oppure come il capitano del Genio Navale Alberto Cristofanetti (che ritroveremo più tardi), il quale, nonostante fosse ferito ad una gamba, tentò, senza avere fortuna, di rimettere in funzione la parte non danneggiata del motore; oppure come il capo cannoniere di prima classe Giovanni Agnes che soccorse, tra non poche difficoltà, un ufficiale gravemente ferito, raggiungendo la plancia invasa dalle fiamme per poi, insieme al Tenente di Vascello Francesco Lapanse, distruggere dei documenti segreti.

Ci vorrebbe un libro intero per ricordare tutti i gesti eroici che accompagnarono gli ultimi istanti di vita del Colleoni.

Ritornando a quelle drammatiche ore, alle 8:30 l’Hyperion e l’Ilex accostarono al Colleoni a meno di 5.000 miglia e lo finirono. Arrivò, quindi, inesorabile il rauco grido di dolore del comandante Novaro: “Abbandonare la nave”, anche se apparve chiaro a tutti la sua reale intenzione d’inabissarsi con essa.

I suoi uomini non accettarono affatto quella sua decisione. Gli fecero indossare a forza un giubbotto di salvataggio e si lanciarono in mare con lui, cercando di allontanarsi quanto prima dalla zona per evitare di essere risucchiati dal vortice che si stava formando, nel frattempo, a causa dell’affondamento.

Alle 8:38 il Colleoni venne scosso da una violenta esplosione a prua. La bandiera italiana sventolava ancora sull’albero principale prima che una cannonata la spazzasse via e, sommerso fin quasi all’altezza della coperta, sbandò a dritta, si capovolse ed affondò. Sulle onde increstate restarono solo rottami galleggianti, chiazze di nafta e centinaia di uomini con indosso i giubbotti salvagente che, successivamente, vennero raccolti dalle navi nemiche.

Il Colleoni fu il primo incrociatore della Regia Marina ad andare perduto nel secondo conflitto mondiale. Altri quindici ne avrebbero seguito la sorte negli anni a venire.

L’Ilex recuperò 230 naufraghi seminudi, l’Hyperion solo 35, mentre l’Havoch, che restò più tempo in zona, ne raccolse 260. Dei 525 superstiti recuperati, c’erano 93 feriti di cui 51 in modo grave.

Il bollettino di guerra del giorno successivo recitò testualmente:

<< Presso l’isola di Candia si è svolto ieri all’alba un combattimento di tre ore tra i nostri incrociatori leggeri Giovanni dalle Bande Nere e Bartolomeo Colleoni e una forza inglese composta da due incrociatori protetti e quattro cacciatorpediniere.

Nonostante la netta superiorità delle forze avversarie, i nostri incrociatori hanno impegnato il combattimento infliggendo gravi danni al nemico.

Il Colleoni, colpito ad un organo vitale ed immobilizzato, è affondato combattendo strenuamente. Una buona parte dell’equipaggio si ritiene che sia salvo >>.

Pur conoscendo le reali potenzialità dei due incrociatori italiani, il Duce si dichiarò depresso per questa perdita : << …non tanto per l’affondamento in se stesso, quanto per il combattimento condotto in modo poco brillante >>.

Una volta a bordo, i naufraghi, rifocillati con tè e gallette, e ricevuti gli indumenti asciutti, furono condotti ad Alessandria d’Egitto dove arrivarono alle ore 11 del 20 luglio 1940 dopo un trionfale ingresso nella baia. Qui vennero radunati sul piazzale antistante il porto, in attesa di essere condotti in campi di prigionia cosiddetti “di transito” per essere interrogati.

Durante questi “incontri” i prigionieri venivano depredati dei loro averi (portafogli, orologi, catenine, effetti personali) e subivano insulti e sputi dagli indigeni, accorsi in massa ad assistere alla grossa novità.

Una scena umiliante e mortificante.

I feriti furono presi in carico da una fila di ambulanze e successivamente portati a bordo di una nave ospedale. Tra di loro anche il comandante Novaro, il quale, a seguito delle ferite riportate durante la battaglia, morì il 25 luglio 1940 . Al suo funerale, il comandante Cunningham, ordinò ai suoi ufficiali che avevano preso parte allo scontro, di portare il drappo.

Novaro fu sepolto, con tutti gli onori navali, nel sacrario di El Alamein ed insignito con la medaglia d’oro al valore militare con la seguente motivazione:

<< Comandante di incrociatore leggero, dedicava tutte le sue energie spirituali e materiali alla preparazione della nave per il supremo cimento, guidandone ogni attività verso un sacro ideale di dovere e di sacrificio.

Impegnato in lungo e strenuo combattimento contro forze superiori, portava animosamente al fuoco la sua unità, infondendo nei dipendenti, con la parola e con l’esempio, le sue alti doti di coraggio e sprezzo del pericolo e continuava con impeccabile volontà l’impari lotta anche quando la sua nave, immobilizzata dalle avarie e colpita a morte, era circondata dagli avversari che concentravano su di essa l’offesa con ogni arma.

Ferito gravemente durante l’azione, incurante di sè, dava disposizioni per il salvataggio della gente mentre l’unità affondava a bandiera spiegata.

Minorato dalle ferite riportate e deciso ad inabissarsi con la nave, veniva dai suoi ufficiali munito a viva forza di un salvagente e sospinto in mare.

Raccolto da unità nemiche, soccombeva alle ferite dopo sei giorni di atroci sofferenze, sopportate stoicamente, chiudendo in terra straniera la sua nobile esistenza tutta dedicata alla patria >>.

Acque di Candia, 19 luglio 1940

SECONDO CAPITOLO

Prima di ritornare sul discorso “prigionia”, che è l’argomento principe di questa mia avventura letteraria, mi soffermerò su alcuni punti che hanno attirato la mia attenzione e, prima ancora, quella di alcuni storici del tempo, spinti dal desiderio e dalla curiosità di conoscere la verità sull’affondamento del Bartolomeo Colleoni.

Tutta la questione verterebbe su due punti molto importanti.

Il primo è che tutti (e dico tutti) sulla nave ebbero la netta sensazione di trovarsi nel bel mezzo di una trappola.

Il sospetto che il nemico fosse a conoscenza dei piani italiani, ordini e rotte delle navi, nasceva dalla sorprendende sequenza di successi del nemico e divenne quasi una certezza con il passare del tempo. In alcune testimonianze che ho trovato, si raccontano di alcuni comandanti di navi mercantili che si rifiutavano di seguire le rotte ordinate, e che proprio per questo, se la cavavano sempre. Tutto questo portò a concludere che ci dovesse essere qualcuno che informava il nemico, abili spie o addirittura traditori negli alti comandi della Regia Marina in quanto erano in pochi a conoscere le informazioni riservate e gli ordini operativi.

Nel nostro caso, ad avvalorare l’ipotesi del tradimento, ci fu la testimonianza del Capo del Genio Civile Alberto Cristofanetti, il quale, una volta tratto in salvo dalla nave inglese Ilex, lui che conosceva molto bene l’inglese, notò su di una lavagna appesa ad una parete, un appunto dai risvolti molto inquietanti: << Il giorno 19 luglio si dovrà partire alle 5 di mattina dalla baia di Suda per andare contro due incrociatori italiani diretti a Lero >>. Il tutto raccontato, con dovizia di particolari, nel libro “Eroi vinti”, scritto da Maria Giuditta Boldrini, moglie di Cristofanetti, e pubblicato dopo la morte di quest’ultimo.

Quindi gli inglesi conoscevano tutti i nostri spostamenti con orari e luoghi precisi.

Anche Antonino Trizzino, nel suo libro “Navi e poltrone” descrisse le vicende della Regia Marina formulando, anch’egli, l’ipotesi del tradimento. Ricevette, per questo, una querela per calunnia e, dal processo scaturito ne uscì assolto. Questa sentenza fu considerata, da molti, come la conferma dell’esistenza dei traditori.

Il secondo punto riguarda la mancanza di ricognizione aerea.

Perchè i due incrociatori italiani furono mandati allo sbaraglio senza che l’Ammiraglio Casardi ritenesse opportuno ricorrere agli aerei da ricognizione?

Lo stesso Casardi, a sua discolpa, asserì che quella mattina c’era molto vento e che gli aerei, pur volendo, non avrebbero potuto alzarsi in volo. Lui, comunque, si disse convinto dell’intervento degli aerei di sorveglianza da Rodi. Fatto sta che le condizioni del mare e del vento a bordo dell’incrociatore Hyperion e del Sidney vennero riportate come più calme rispetto a quelle descritte dall’Ammiraglio.

Altro fatto degno di essere menzionato riguarda il Capitano di Vascello Francesco Maugeri, comandante del Bande Nere, il quale fu additato, nel dopoguerra, come uno dei presunti “traditori”, a causa sia di un suo libro in cui sosteneva il nuovo clima post-bellico, sia per una decorazione conferitagli nel 1948 dagli Stati Uniti con la seguente motivazione: << … per la condotta eccezionalmente meritoria nell’esecuzione di altissimi servizi resi al governo degli Stati Uniti come capo dello Spionaggio Italiano >>.

E’ emblematico un passaggio tratto dal “Diario” dello stesso Maugeri del 24 gennaio del 1943: << …tutto quello che deciderò è una cosa sola: finire la guerra, non importa come, a qualsiasi costo.>>.

Le indagini svolte successivamente, non accertarono alcuna colpa da parte degli uomini coinvolti nei vari processi anche se all’epoca si parlò d’ insabbiamento.

Io, purtroppo, non conosco la verità e non posso fare commenti sulle sentenze. Esse vanno rispettate e, soprattutto accettate.

Posso solo dire che se fosse vero il tradimento, di tutta questa immane tragedia la cosa che fa più orrore è sapere che qualcuno vendette suoi fratelli al nemico e questo gesto così efferato bisognerebbe spiegarlo alle famiglie dei marinai morti durante la battaglia e a quelli sopravvissuti, come appunto mio padre, catturato insieme agli altri e rinchiuso in vari campi di prigionia in India per oltre 5 anni.

TERZO CAPITOLO

Dopo svariate ore trascorse sotto il sole infuocato di Alessandria d’Egitto, mio padre e gli altri superstiti del Colleoni furono costretti a salire su di una lunga fila di camion e condotti in un campo di prigionia a Geneifa.

Era il 22 luglio 1940.

E’ doveroso, a questo punto, fare una piccola precisazione.

Gli Inglesi non potevano portare i prigionieri nel loro Paese in quanto non erano in grado di sfamarli e, visto che si potevano permettere il lusso di utilizzare i loro vasti possedimenti coloniali, decisero di collocare la maggior parte dei prigionieri, appunto, in India, dove potevano tenerli lontano dai teatri operativi e, allo stesso tempo, ridurre a zero le loro possibilità di fuga. L’India, sotto molti punti di vista, costituiva una facile soluzione. Essa, infatti, forniva materie prime, vasti territori, apparati governativi consolidati e corpi d’armata indiani regolarmente al servizio di quelli britannici.

L’unico neo, di notevole importanza, era rappresentato dal fatto che tutti i campi di prigionia situati in India erano stati predisposti in tutta fretta e non adatti, quindi, a sopportare le terribili condizioni climatiche. Se a questo aggiungiamo la severità della detenzione applicata dagli Inglesi, il quadro risulta, pressocchè, completo.

Che quest’ultimi non fossero rispettosi della Convenzione di Ginevra è un fatto risaputo, emerso in ogni singola testimonianza. Anche se dal punto di vista formale tentarono di rispettarla, da quello umano uscì fuori tutto il loro disprezzo nei confronti degli italiani, considerati “dei poveri straccioni senza dignità”. A tale scopo addestrarono le guardie indiane a comportarsi di conseguenza e a non perdere mai di vista i prigionieri, nemmeno un istante, soprattutto quando si recavano alle latrine, che era il posto più gettonato da chi si cimentava nei vari tentativi di fuga.

Adesso mi spiego la frase che mio padre era solito ripetere: “Peggio di un tedesco, c’è solo un inglese”.

A Geneifa mio padre e gli altri prigionieri sostarono giusto il tempo di essere interrogati. Quì, oltre ad essere spogliati di ogni avere, vennero sottoposti a duri interrogatori nel tentativo di carpire quante più informazioni di guerra possibili.

Le condizioni di questo campo erano, a dir poco, pietose.

Nella miriade di documenti che ho avuto la fortuna di visionare, infatti, sono riuscito a trovare e a tradurre una relazione della Croce Rossa Internazionale in cui venivano evidenziate le rigide condizioni con cui gli inglesi erano solito trattare i prigionieri, in special modo durante gli interrogatori.

Molti P.O.W. (Prisoner of war), una volta rimpatriati, denunciarono al riguardo maltrattamenti e mancanza di cibo. Ad ogni detenuto, infatti, non veniva data nessuna Kg/cal. in più rispetto a quelle stabilite nel trattato siglato in Svizzera.

Quando soffiava il Ghibli, nel campo di Geneifa, era impossibile accendere il fuoco e le tende si riempivano di sabbia. Per tutta la sua durata (di solito diversi giorni), il sole pareva oscurato e la visibilità non andava oltre il metro.

Gli altri giorni e per diverse ore i prigionieri, venivano adibiti a lavori di scavo per mantenere in efficacia i terrapieni intorno alle tende, o alla costruzione di cucine, infermerie e refettori. A giorni alterni distribuivano, a tutti, 5 sigarette. I prigionieri che non fumavano scambiavano la loro razione con delle fette di pane.

Molti prigionieri, in violazione alla summenzionata convenzione, che vietava tra l’altro il passaggio di prigionieri da una nazione alleata ad un’altra, furono ceduti dagli Inglesi e dai Francesi agli Americani. Le condizioni a cui venivano sottoposti questi prigionieri erano molto diverse da quelle patite dai detenuti in India. La prima differenza che salta subito all’occhio era, senz’altro, l’abbondanza di cibo. Ho raccolto, al riguardo, numerose testimonianze di prigionieri detenuti negli Stati Uniti, dove è emersa, in maniera evidentissima, l’alta profusione di cibo e di ogni altro conforto nei loro riguardi. Ci sono casi, addirittura, in cui erano gli stessi prigionieri a spedire pacchi alle loro famiglie in Italia.

Non a caso ho messo a confronto i campi di prigionia americani con quelli indiani. E’ proprio in quest’ultimi luoghi che si contarono più morti tra gli occupanti a causa delle situazioni insostenibili descritte in precedenza e cioè: il clima e la mancanza di cibo e di acqua.

La situazione in tutta l’India era, comunque, diversa da zona a zona e per questo si può parlare, di fortuna legata alla lotteria dei trasferimenti nei vari campi.

Diciamo che il clima in queste zone era prevalentemente tropicale, ma in alcuni punti veniva fortemente influenzato dall’Himalaya e dal deserto di Thar che ne guidava i monsoni. Troviamo, quindi, regioni come quelle ad ovest con clima desertico, quelle a nord con clima alpino e glaciale, fino ad arrivare alle zone a sud-ovest e nelle isole, dove il clima era tra il tropicale umido e arido e le temperature, in estate, toccavano tranquillamente i 50°.

Non tutti i campi in India, quindi, secondo questa mappa, erano off-limit.

Infatti, ai piedi dell’Himalaya, troviamo Yol (acronimo di Young Officers Line), cittadina militare fondata nel 1849 dal British Indian Army e creata per provvedere all’istruzione dei giovani ufficiali dell’esercito britannico delle indie. Dopo la prima guerra mondiale, diventò campo di prigionia in cui furono rinchiusi circa 10.000 prigionieri, la maggior parte dei quali ufficiali, catturati tutti all’inizio della guerra e rimpatriati solo nel 1947. Nell’elenco figurava anche il tenente del genio civile Gino Galuppini, anch’esso sopravvissuto all’affondamento del Colleoni.

In questa zona, oltre ad avere un clima abbastanza sopportabile, i prigionieri trovarono un ambiente relativamente confortante con moltissima acqua a disposizione ma, soprattutto godevano di una certa libertà, data la pratica impossibilità di fuga, nonchè di autorizzazioni per organizzarsi e autogestire molte iniziative come coltivare terreni, costruire macchine per la pasta, apparecchi di ogni genere (radio e macchine fotografiche), distillatori, torchi, telai e persino un’apparecchiatura per le trasfusione di sangue a compensare, in alcuni campi, la mancanza di ospedali.

Tutto questo perchè, come si sa, l’italiano, per sua fortuna, si adatta a qualsiasi situazione. Ci sono, al riguardo, numerose testimonianze di prigionieri italiani impegnati in moltissimi lavori svolti affinchè la vita, in quei luoghi, scorresse serenamente e, soprattutto, rapidamente. Di tutto questo materiale raccolto, quello che più mi ha colpito, è stata la costruzione di un campo di calcio su di un terreno dissodato con i soli attrezzi a disposizione: i cucchiai, mentre le reti furono intrecciate con l’erba locale sapientemente essiccata.

Altra testimonianza storica di quanto poc’anzi raccontato, viene data dalle oltre 2000 foto scattate da uno dei prigionieri, Lido Saltamartini, con una macchina fotografica da lui segretamente costruita con materiale di recupero. Le foto, nascoste all’interno di sigarette svuotate del tabacco, e nei tubetti del dentifricio, furono raccolte in un libro “10.000 prigionieri in Himalaya” e mostrano la vita nei campi attraverso, appunto, l’obiettivo di una macchina fotografica. Furono immortalate, così, tende e baracche che fungevano da alloggio ai prigionieri, e gli altri servizi del campo e cioè docce, mensa, cappella . L’ultima foto di questo, chiamiamolo reportage, fu scattata dallo stesso Saltamartini il giorno del suo rimpatrio e immortalava il camion, dove lui viaggiava, mentre si allontanava dal campo.

QUARTO CAPITOLO

Secondo alcuni documenti ricevuti dalla Croce Rossa Internazionale, il 18 settembre 1940 mio padre fu trasferito nel campo n. 9 a Bairagarh, costruito per l’occasione e situato a 10 Km ad ovest di Bhopal.

Caratteristica del posto, era una immensa distesa di baracche, perfettamente allineate e racchiuse in complessi quadrilateri di reticolati. In queste baracche, caldissime d’estate e gelide d’inverno, furono ammassati in pù di 20.000.

Bairagarh, secondo le informazioni acquisite, era una pianura di caldo e umidità, un vero e proprio deserto di sofferenze e desolazioni.

Gli inglesi non potevano scegliere un luogo più desolato ed infelice per istallarvi questo campo. La Croce Rossa Internazionale dichiarò la zona inabitabile senza però che furono prese, da parte degli inglesi, i provvedimenti del caso. La prerogativa di questa zona era quella di passare dal caldo torrido alla stagione interminabile delle piogge.

Oltre ad essere torrida, era considerata anche malarica per il costante pericolo di infezioni letali a cui erano soggetti gli occupanti di questo campo. Sto parlando delle punture di zanzare che proliferavano a causa dell’umidità e che, aggravate da malnutrizione, condizioni igieniche precarie e assenza di cure mediche adeguate, causavano numerosi decessi tra i prigionieri.

In questo campo furono trasferiti, in tutta fretta, tantissimi prigionieri italiani e ci fu, per questo, l’indicazione del Political Warfare Executive che chiese ed ottenne la separazione degli ufficiali dai sottufficiali e dai militari di truppa. Gli unici a beneficiare di questa decisione furono solo gli ufficiali, trasferiti a Yol, mentre tutti gli altri furono rinchiusi nei campi a Ramgarh, Bhopal e Bangalore.

Alle terribili condizioni climatiche dovute, appunto, al caldo e all’aridità dell’ambiente, si aggiunse la severità della detenzione che venne applicata, dagli stessi inglesi, ai prigionieri considerati “difficili”.

Quello che influì tantissimo sullo stato psicologico di tutti i prigionieri, furono gli estenuanti appelli e cioè le conte giornaliere che, due volte al giorno, venivano effettuate in tutti i campi. I prigionieri, radunati in uno spiazzale detto “anticampo”, erano costretti a subire questa assurda ed antipatica operazione che poteva durare, anche, dalle 3 alle 4 ore sotto i possenti raggi del sole, poichè capitava spesso che non venivano contati gli assenti per varie indisposizioni e quindi la conta doveva essere ripetuta.

Per difendersi dal sole, ogni detenuto veniva equipaggiato con un casco leggero e fresco fatto con le foglie della pianta delle banane.

Anche nel campo di Bairagarh, come d’altronde in tutti i campi (fortunatamente), era stato allestito un ospedale da campo diretto per lo più, da medici ed infermieri italiani. Qui venivano curate tutte le infezioni causate dagli alimenti infetti, dall’acqua contaminata e da quelle provocate dalle punture di zanzare, scorpioni e serpenti presenti in quelle zone. La malattia più diffusa in questo campo fu, senza ombra di dubbio la “dengue” il cui virus, trasmesso dalla zanzara della “febbre gialla”, provocava febbre alta, mal di testa e dolori articolati e, se non curata in tempo, si manifestava in una forma particolarmente grave denominata “febbre dengue emorragica” o “sindrome da shock dengue” che portava alla morte.

Per evidenziare la pericolosità di queste gravi conseguenze, faccio notare che attualmente, in circolazione, non c’è alcun medicinale efficace per il trattamento di tale malattia. Figuriamoci 80 anni fa.

Per mio padre, fortunatamente, questi fastidiosissimi insetti, non rappresentavano un problema in quanto, forse a causa del suo raro gruppo sanguigno (A RH negativo) non subiva attacchi, al contrario degli altri prigionieri che secondo i suoi racconti: “…continuavano a schiaffeggiarsi nel tentativo di ammazzarle o, quantomeno, di allontanarle”.

In questo campo conobbe Antonio Conio soprannominato Fra Ginepro da Pompeiana, scrittore, giornalista e cappellano militare, sempre in prima linea con i suoi sandali e il suo saio, fedele sostenitore del fascismo tanto da riconoscersi nella Repubblica Sociale Italiana all’indomani della deposizione di Benito Mussolini. Fra Ginepro, in questo contesto, rappresentava uno dei più importanti punti di riferimento per i soldati impegnati nelle guerre fasciste. Si vantava spesso di aver confessato il Duce.

Costui restò nel campo fino alla primavera del 1943 quando, per gravi condizioni di salute e a seguito di uno scambio di prigionieri patrocinato dalla Croce Rossa, fu rimpatriato.

Con il passare dei mesi, le condizioni di vita in questo campo diventarono particolarmente dure. Le epidemie scoppiate in estate, a causa delle elevate temperature fecero si che proliferassero, all’interno dei vari campi, altre malattie virali come: la febbre tifoidea, il Beri Beri (malattia causata dalla mancanza di vitamina B1 diffusa per il troppo consumo di riso brillato) e l’amebiasi (infezione dell’intestino crasso causata dalle condizioni igienico-sanitarie insufficienti).

Queste condizioni particolarmente dure, diminuirono con l’inizio delle prime piogge, che però, diventarono abbandanti e torrenziali trasformando il campo in un mare di fango, rendendo di fatto l’acqua non potabile e costringendo tutti a dormire praticamente nell’acqua. Perfino fumare diventava un lusso visto che non si riuscivano ad accendere nemmeno i fiammiferi.

Quando il caldo era eccessivo, venivano interrotte perfino le attività sportive compreso il calcio che rappresentava, per tutti i prigionieri, l’unico modo che avevano per dimenticare il peso e l’amarezza della prigionia, distraendo la mente da tutti i problemi.

I morti in questi campi, giudicati come dei veri e propri luoghi di dolore e sofferenza, furono tantissimi sia per le varie epidemie, sia per le morti volontarie (suicidi) e sia per tutti quei ragazzi sfortunati, ammazzati a sangue freddo durante i vari tentativi di fuga. Anche quest’ultimo argomento risulta uno dei più gettonati dai critici e dagli scrittori dell’epoca. Ho letto, infatti, vari libri che narrano le gesta di tanti prigionieri che si cimentarono in semplici o rocambolesche fughe. Alcuni ci riuscirono, altri, purtroppo, ci lasciarono la pelle. Quello, comunque, che mi ha lasciato sconcertato è, senza ombra di dubbio, ” 20.000 rupie di taglia” in cui l’autore, Camillo Milesi Ferretti, comandante del sommergibile “Berillo”, racconta con ricchezza di particolari, i suoi tentativi di fuga, per tre dei quali fu scoperto e punito, mentre al quarto tentativo riuscì a ragggiungere il Portogallo e poi l’Italia nel luglio del 1945. Dopo la pubblicazione del libro, però, successe qualcosa di sconvolgente: Milesi si tolse la vita sparandosi un colpo di pistola in bocca, lasciando parenti e amici nello sconforto più totale.

“Perchè ammazzarsi dopo aver affrontato tanti rischi e pericoli nel tentativo di riaquistare la liberta?”

Forse anche lui era fortemente deluso della condotta italiana nel mar Mediterraneo che molti (tanti) definirono “vigliacca”, tanto che autorevoli figure di quel tempo accusarono di alto tradimento i vertici dello Stato Maggiore della Marina, tra questi Francesco Maugeri, capo del Servizio Informazioni e Sicurezza della stessa Marina, che abbiamo già avuto modo di conoscere in quanto comandante del Giovanni dalle Bande Nere, compagno di sventure del Colleoni nella battaglia di Capo Spada.

Il suicidio di Milesi è tutt’oggi un giallo irrisolto di cui nessuno ha più avuto il coraggio di parlare.

Leggendo avidamente il libro di Camillo Milesi Ferretti, “20.000 rupie di taglia” ho scoperto che questi fece parte del suo viaggio verso l’India insieme a mio padre.

Mettendo a confronto alcuni dati in mio possesso con il meticoloso diario dell’autore, sono arrivato alla conclusione che i due si ritrovarono dapprima su di un piroscafo, e precisamente il “Rayula”, da Suez fino a Bombay e, successivamente, su di un treno che li avrebbe dovuto portare nel campo di prigionia di Ramghar ma, in questo campo il comandante del sommergibile “Berillo” non ci arrivò mai. Infatti, durante la notte, mise in atto, senza successo, il suo primo tentativo di fuga.

QUINTO CAPITOLO

Il 15 febbraio del 1942, mio padre cambiò ancora campo di prigionia.

Venne, infatti, trasferito nel campo n. 19, ala 3 di Ramgarh dove erano internati civili tedeschi e prigionieri italiani. Tale campo era nascosto nel mezzo della giungla, a 460 Km a nord-ovest di Calcutta nella valle del fiume Damodar, sulla linea ferroviaria Muri-Barkakana, con la quale si poteva raggiungere Calcutta.

Appena arrivato in questo campo mio padre ricevette una triste notizia: il suo superiore, nonchè amico, capo cannoniere di 1^classe Giovanni Agnes, era morto il 19 ottobre dell’anno prima, nel tentativo di riattivare la circolazione dell’aria in una lunga e stretta galleria sotterranea per facilitare la fuga di un gruppo di prigionieri. Venne sepolto dal crollo della volta e morì soffocato.

Durante la battaglia di Capo Spada, costata cara al Colleoni, Agnes si era distinto per aver salvato un suo superiore ferito gravemente, disobbedendo all’ordine di abbandonare la nave, e per aver distrutto documenti segreti abbandonati da un collega morente, e per questo aveva meritato la medaglia d’oro al valor militare.

La permanenza di mio padre in questo campo durò poco tempo. Infatti qualche mese dopo e precisamente a maggio del 1942, tutti i P.O.W. italiani di Ramgarh furono trasferiti e ridivisi nei campi appena ultimati, poco più a sud, verso la ferrovia del Barkakana.

L’ordine di trasferimento arrivò il 2 marzo 1942 e i primi scaglioni cominciarono ad abbandonare Ramghar ala dopo ala. A mio padre, secondo una scheda di acquisizione del 15/2/1942 toccò il campo n. 9 di Bhopal, che era del tutto simile al precedente tranne per l’alloggio.

Al posto delle tende, infatti, c’erano grandi baracche costruite con legname e argilla che potevano ospitare fino a 56 persone, sistemate a meno di un metro l’una dall’altra. L’interno, d’estate, era un forno in quanto il tetto fatto con le lamiere, si arroventava sotto i raggi del sole.

C’erano stati, fino ad allora, problemi legati all’inoltro di corrispondenza tra i prigionieri ed i loro cari. Problemi dovuti alla mancanza di affrancatura da parte dell’Inghilterra e, fino alla data del 1° marzo 1942, data in cui fu attivato il servizio di posta aerea, fu necessario ricorrere alla mediazione della Croce Rossa Internazionale con un meccanismo molto elaborato che prevedeva l’invio, appunto, alla Croce Rossa, atttraverso Chiasso in Svizzera, di una busta contenente un’altra busta indirizzata al prigioniero, unitamente a dei buoni risposta internazionali (coupons-réponse) per pagare l’affrancatura che il C.I.C.R. avrebbe apposto. Tale servizio, comunque, venne reso da quest’ultima, solo per le famiglie e non riguardava le risposte dei prigionieri.

A partire, quindi, da marzo del 1942, in virtù di un accordo bilaterale sottoscritto dall’Italia con la Gran Bretagna, la posta dei prigionieri italiani detenuti in India usufruì del servizio di posta aerea. Di tutti i campi sparsi su tutto il territorio indiano solo due furono equipaggiati di affrancatrice meccanica e uno di questi era proprio il campo in cui era detenuto mio padre. L’impronta dell’affrancatrice riportava nel datario il numero del campo e, nel punzone di stato, il valore dell’affrancatura e la dicitura “INDIA POSTAGE”.

Tutta la corrispondenza veniva, comunque, sottoposta a censura.

La posta proveniente da altri Paesi esteri indirizzata a famiglie, inviata da progionieri di guerra, veniva trasmessa a Roma all’Ufficio Posta da Estero oppure all’Ufficio Posta della Marina a seconda che il mittente appartenesse all’Esercito, all’Aviazione, alla Marina o alla Marina Mercantile. Dopo la censura la posta veniva inviata a destinazione tramite gli Uffici Postali Provinciali. Se per errore, arrivava senza il preventivo timbro di censura, doveva essere rispedita indietro in busta chiusa per l’esame.

I tempi di consegna della posta, in virtù di quanto appena accennato, erano molto lunghi. Secondo alcune testimonianze ci sarebbero voluti almeno 4 mesi affinchè i destinatari avessero notizia che il loro congiunto fosse stato fatto prigioniero.

Di tutta la corrispondenza tra mio padre e la sua famiglia, sono riuscito a recuperare solo una lettera di mia nonna, indirizzata al Vaticano, in cui chiedeva con estremo garbo, notizie di suo figlio.

I reticolati del campo erano alti 3/4 metri con sulla sommità il filo spinato. Di giorno ci si poteva avvicinare ma di notte, una volta accesi i riflettori, era proibito. Le sentinelle erano indiane e tra di loro già serpeggiava il sentimento di ribellione agli inglesi. La voglia di raggiungere l’indipendenza dalla Gran Bretagna era pressante.

Il rancio comprendeva farinaccio fatto con farina di riso, orzo e grano e da bere pentoloni di tè.

A pochi passi dal campo vi era la ferrovia e durante il giorno e anche di notte si udiva il fischio del treno che passava poco distante e il fragore del suo passaggio sulle rotaie, mentre si allontanava veloce, teneva svegli tutti i prigionieri che sognavano ad occhi chiusi la libertà.

Il suono del treno era, forse, l’unica nota positiva mentre il numero di quelle negative sembrava non finire mai: la fame, il caldo asfissiante, le formiche, le mosche a miliardi, le punture di scorpioni, i morsi di serpente, la dissenteria, il colera, gli amici che morivano, la nudità o seminudità per la mancanza di effetti personali sequestrati o rubati …

Il 16 ed il 17 di giugno, i prigionieri del campo decisero di cominciare lo sciopero della fame per reclamare condizioni di vita migliori. e non bastarono le minacce del colonnello inglese a fermarli.

Il giudizio sugli inglesi è sostanzialmente negativo per quanto concerne l’incapacità di dirigere il campo e per il trattamento dei prigionieri anche se, a loro discolpa c’era il fatto che non dovette essere facile, per loro, organizzare in tempi brevi, campi idonei ad ospitare migliaia di persone, giacchè nemmeno loro si aspettavano di catturare così tanti prigionieri.

Alcuni mesi dopo l’armistizio del 1943, nel campo in cui mio padre era prigioniero, arrivò l’ordine di partire per l’isola di Ceylon per la collaborazione con gli inglesi. Dopo 8 giorni di viaggio in treno per raggiungere il porto, mio padre e gli altri prigionieri, furono imbarcati su di una nave e sbarcati nella città di Colombo di Ceylon.

A dimostrazione di come fossero maledetti questi campi, a distanza di circa 40 anni e precisamente nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre del 1984, un terribile incidente nello stabilimento chimico della Union Carbide di Bhopal, provocò il rilascio di 42 tonnellate di isocianato di metile. Questo fu uno degli incidenti più gravi della storia, se non il più grave in assoluto. Esso provocò migliaia di vittime e contaminò un territorio vastissimo che ospitava tantissime famiglie.

La Union Carbide era un’impresa americana che produceva pesticidi e nel 1980 aveva smesso di importare la sostanza tossica decidendo di produrla sul posto.

Alla base del disastro, ci sarebbe stata la superficialità nelle procedure di manutenzione degli impianti e i tagli alle misure e al personale di sicurezza, decisi dall’azienda in perdita.

In quella terribile notte, un’area di 40 km quadrati, attorno allo stabilimento, venne irrimediabilmente rovinata. Alle migliaia di vittime si sommano i bambini che, tutt’oggi, nascono deformi e gravemente malati.

Ancora oggi, a distanza di 38 anni, la zona del sito industriale, circa 70 acri, non è stata ancora completamente decontaminata. E’ stato, infatti, certificato che l’acqua contiene solventi clorulati e altre sostanze dannosissime e anche se nel 2018 la Corte Suprema ha imposto l’istallazione di tubi per il trasporto dell’acqua pulita dal fiume Narmada, non si è concluso molto visto che i tubi passano sotto le fognature infettate e si contaminano durante le giornate di pioggia.

La gente di Bhopal è ancora in lotta per avere giustizia.

SESTO CAPITOLO

E’ doveroso da parte mia dedicare un intero capitolo all’8 settembre del 1943.

L’armistizio stipulato in questo giorno, dimostrò l’inaffidabilità dell’Italia e di questo giudizio morale, ne paghiamo ancora le conseguenze. L’alternativa era quella di “perdere bene”, lasciando il Sud agli anglo-americani e creando un regno del Nord con capitale Torino.

Possiamo affermare che l’8 settembre 1943 l’Italia non perse l’onore militare, come si vuole far credere, bensì l’onore politico. Se ancora oggi soffriamo di una crisi di credibilità internazionale è perchè per ben due volte in un quarto di secolo, nella prima come nella seconda guerra mondiale, abbiamo abbandonato l’alleato liberatamente scelto.

Tutto questo non per colpa o per decisione delle forze armate, che furono mandate a morire in una guerra sbagliata nei tempi e nei modi, ma per l’incapacità e per la mancanza di cultura militare della nostra classe dirigente.

Nella memoria collettiva, l’8 settembre è divenuto uno dei momenti più tragici della storia nazionale. All’annuncio seguì la precipitosa fuga notturna da Roma del sovrano, del Capo del Governo e di alcuni esponenti della Real Casa, del governo e dei verici militari i quali raggiunsero prima Pescara per poi imbarcarsi per Brindisi.

La fretta con la quale la fuga fu realizzata, comportò l’assenza di ogni ordine e disposizioni alle truppe e agli apparati dello Stato utile a fronteggiare le conseguenze dell’armistizio.

Praticamente scapparono senza organizzare le difese di Roma.

L’unico che si adoperò in questo senso fu il generale Caviglia, storico rivale di Badoglio, che formò il Comitato di Liberazione Nazionale (CNL) in cui i fascisti cercarono di coprire il vuoto di potere.

Molti lo ribattezzarono come “il giorno della vergogna” in quanto, dopo questa data, si delineò anche il destino di tutti i prigionieri rinchiusi nei campi di concentramento.

La storia ci dice che il 3 settembre 1943 venne firmato l’armistizio tra il governo italiano e quello degli alleati della seconda guerra mondiale, ma solo cinque giorni dopo, appunto l’8 settembre venne annunciato dal maresciallo Pietro Badoglio, diventato capo del governo italiano il 25 luglio del 1943 a seguito dell’arresto di Benito Mussolini.

Il proclama di Badoglio venne passato e ripassato in tutte le salse anche dagli altoparlanti di tutti i campi di prigionia mentre gli inglesi cercavano di spiegare ai prigionieri che l’Italia era, per questo motivo, divisa in due: al nord c’erano i fedelissimi del Duce e della repubblica, mentre al sud padroneggiavano i seguaci di Badoglio e del Re.

Con l’armistizio e successivamente con la cobelligeranza, la pressione dei detentori sui prigionieri fu più netta e costante. Per ottenere una piena adesione alla ideologia degli alleati, gli inglesi misero in atto, oltre che una maggiore severità, anche varie strategie per una completa “rieducazione” degli italiani ed una “abiura” definitiva del regime fascista, ormai caduto. Da quel momento in avanti la vita e le condizioni all’interno dei campi di prigionia cambiò notevolmente.

I prigionieri, in virtù di questa situazione, furono invitati a scegliere da che parte stare e firmare una propria dichiarazione. Diventarono così “bianchi”, “grigi” e “da sbiancare”.

L’armistizio dell’8 settembre, oltre ad avere una valenza drammatica dal punto di vista di fame e sofferenza, sortì anche un effetto terapeudico in quanto obbligò, di fatto, tutti a prendere una posizione, dividendo l’Italia in due.

Con la resa incondizionata agli inglesi, i fedeli di Mussolini fondarono una piccola “repubblica fascista” in terra straniera con la speranza di un vicino rimpatrio. Purtroppo, nonostante la cooperazione, restarono tutti dietro al filo spinato fino al 1947.

E anche su questo giallo, si sono fatte numerose supposizioni: c’è chi è convinto che sia stato lo stesso governo italiano a premere su quello britannico, affinchè non tutti i prigionieri fossero rilasciati e, per colpa, appunto, dell’armistizio, migliaia di italiani finirono per ritrovarsi prigionieri in schieramenti opposti.

In Italia il paese si spaccò.

Si formò un governo al sud che decise di continuare a combattere al fianco degli alleati, mentre al nord prese vita la “Repubblica Sociale Italiana” (RSI) i cui soldati continuarono a combattere al fianco della Germania.

Nei lager tedeschi, per i prigionieri italiani che optarono per il “si” ci fu la salvezza ed il ritorno in patria immediato ma, alcune fonti autorevoli riportarono un dato inequivocabile e cioè che il 76% degli internati aveva detto “no” scegliendo di rimanere in prigione e, forse, di non tornare mai più a casa, piuttosto che tornare in patria a quel prezzo.

Anche nei campi di prigionia degli alleati in India si scelse in questo modo poichè i prigionieri italiani fascisti non rinnegarono il loro credo e restarono non collaborazionisti. Gli inglesi presero, a quel punto, in mano la questione e decisero di spostare tutti i fascisti in altri campi.

Mio padre si attivò tra “cooperatori” in quanto, a quest’ultimi, venivano concesse maggiori libertà rispetto ai “non cooperatori” considerati prigionieri criminali.

Tirando le somme, l’8 settembre trasformò in modo considerevole lo scenario di guerra: gli italiani alleati e nemici di tutte le potenze in campo, si trovarono ora ad essere prigionieri di tutte le potenze. Dispersi in tutto il Mondo essi dovettero aspettare la fine della guerra alla ricerca spasmodica di una soluzione organizzativa che permettesse loro di rimpatriare.

L’armistizio, di per sé, non stabilì nessuna clausola per il rimpatrio dei prigionieri. Tutto fu basato sulla buona volontà degli alleati nel restituirli alla propria Patria visto che l’Italia non aveva alcun diritto di richiedere il rimpatrio.

“Buona volontà”, ovviamente, intesa come interesse da parte degli alleati.

Gli unici ad esserere rimpatriati fino a quel momento, furono gli invalidi, i malati e gli anziani, cioè uomini che non intaccavano, per niente, gli interessi economici degli inglesi, in quanto non sarebbero mai stati impiegati come forza lavoro. Purtroppo gli italiani venivano considerati manodopera a basso costo e sfruttati soprattutto nei lavori agricoli dove erano considerati molto più affidabili di tanti altri prigionieri.

In virtù di tutto questo, il governo italiano si disinteressò di loro reputandoli solo merce di scambio e temendo che il loro rientro potesse creare serissimi problemi per quel che concerneva il loro reinserimento al lavoro.

Ci fu un momento molto significativo in India quando alcuni uomini di agenzie di intelligence proposero, nei vari campi, propaganda finalizzata alla creazione di “commandos” che, una volta rientrati in Italia, avrebbero preso il potere “manu militari” e portato alla guida del paese uomini dalle convinzioni democratiche e soprattutto filo-britanniche.

Si pensò, allora, di arruolare prigionieri in una piccola “Free Italian Force” che doveva combattere a fianco degli alleati ma, anche questa iniziativa sfumò in quanto nella Convenzione di Ginevra si faceva esplicito divieto : “…l’uso dei prigionieri nel costruire e trasportare armi e/o munizioni di qualsiasi tipo, e/o materiale destinato ad unità combattenti (art. 31).

Non accettando questa inibizione, Eisenhower il 9 ottobre del 1943 chiese al governo italiano una deroga a tale norma. Badoglio autorizzò solo a voce in quanto i prigionieri, secondo lui, erano da considerarsi “uomini liberi”. Gli anglo-americani, da parte loro, volevano una rinuncia da parte dei militari italiani cobelligeranti, alle garanzie della Convenzione e conservare, inalterato, il loro status di prigionieri.

In questo brutto tira e molla, c’erano i soldati italiani prigionieri, uomini dimenticati per mero interesse politico. Perfino il loro rimpatrio fu, per molti, posticipato a dopo il referendum del 2 giugno 1946, per evitare che i loro voti potessero influenzare l’esito finale delle consultazioni elettorali.

E’ bene ricordare che siamo stati un popolo capace di entrare in guerra e in uno stato di rottura con ben 44 nazioni. L’isolamento con cui il regime fascista ci pose, era diventato, pressochè totale e questa condizione durò per molti anni ancora.

Il 17 dicembre 1943 Badoglio scrisse al capo dell’ACC ammiraglio Joyce per comunicare l’intenzione dell’Italia di aderire alla Carta Atlantica e l’approvazione della relativa risoluzione da parte del Consiglio dei ministri. Tale richiesta non avrà, però, risposta tanto che il 22 luglio del 1944 Bonomi la reitererà al segretario di Stato Hull.

Il 2 febbraio 1944 il governo italiano chiese al rappresentante americano di essere riammesso all’Ufficio Internazionale del Lavoro (I.L.O.), di cui era stato membro fondatore e da cui, per decisione unilaterale del governo fascista, ne era uscito.

Ancora una volta silenzio assoluto.

Potrei continuare all’infinito ma mi limito a sottolineare quanto è stata insoddisfacente la condotta dell’Italia nelle relazioni con i governi alleati e quanto danno ha arrecato agli interessi comuni.

SETTIMO CAPITOLO

Il 25 aprile del 1945 mentre in Italia si festeggiava la liberazione, più di 100.000 soldati italiani si trovavano ancora sparsi in molti campi di prigionia disseminati in tutto il mondo.

Per questi ragazzi, questa data non significò “libertà” ma l’inizio di un’attesa lunga e snervante. Il rimpatrio, per alcuni di loro, cominciò solo a dicembre del ’45 mentre i più sfortunati, come mio padre, dovettero aspettare la tarda estate del ’46.

Tutto questo perchè?

A questa domanda gli inglesi rispondevano di non avere abbastanza navi a disposizione per poter accontentare tutti i prigionieri, ma la maggior parte di questi ultimi pensò (e come dargli torto?) che il governo li avesse dimenticati o, cosa più brutta, venduti al nemico.

La verità, invece, è che questi sventurati erano diventati troppo importanti per l’economia britannica i cui governanti avevano trovato il modo di garantirsi un utile economico, anche se tutto questo violava le norme internazionali della Convenzione di Ginevra. In effetti i nostri ragazzi furono sfruttati fino alla primavera del 1944 dopodichè, gli alleati, s’inventarono il sistema della cooperazione. Ad ogni prigioniero, veniva chiesto, infatti, di collaborare alla guerra contro il nazi-fascismo in cambio di sensibili miglioramenti sia morali che materiali.

Molti di loro accettano ma, con il passare del tempo, cominciano ad ammutinarsi poichè, anche se i privilegi concessi erano abbastanza apprezzati, questi non venivano considerati un diritto.

Al di là di personali valutazioni, pesò tantissimo il fatto che l’Italia, pur considerata “cobelligerante”, risultò invece, ai loro occhi, solo e soltanto una nazione sconfitta.

Dopo tantissimi “war gabinet”, il 15 giugno del 1945, con il beneplacido di Churchill, si decise di rinviare il rimpatrio dei prigionieri (soprattutto quelli detenuti in Inghilterra), a dopo il raccolto e cioè sul tardo autunno.

Con tutte le più che ragionevoli pressioni che arrivarono dai vari campi di prigionia e con il morale a terra di tutti gli occupanti, Nicolò Carandini, ufficiale degli alpini durante la prima guerra mondiale, nonchè delegato alla conferenza di pace, e membro del Comitato di Liberazione Nazionale, propose al governo britannico di trasformare i prigionieri in emigranti.

Tale proposta, vantaggiosa per tutti, fu accantonata dagli inglesi i quali non avevano alcun interesse a lasciare liberi i prigionieri.

La situazione nei vari campi divenne tesissima.

Essere sfruttati e considerati dei “lavoratori a buon mercato”, non piaceva a nessuno.

In questo periodo, si evidenziò, documenti alla mano, un aumento esponenziale di malattie mentali e di conseguenti suicidi. I prigionieri vennero colpiti da disturbi psichici sia di tipo depressivo che psicotico con frequenti deliri persecutori.

Per evitare agitazioni e disordini, la sera del 2 ottobre, lo stesso Carrandini, attraverso la BBC, dette l’annuncio che tutti i prigionieri aspettavano da tanto tempo: “il rimpatrio inizierà man mano che ci sarà la disponibilità delle navi”.

La decisione finale venne presa il 26 ottobre : i rimpatri sarebbero iniziati all’inizio di dicembre con un ritmo continuo anche se limitato. In tutto questo avevano la precedenza i cooperatori, poi quelli più anziani e infine i non-cooperatori.

Simbolico fu il messaggio di De Gasperi ai prigionieri italiani in occasione del primo Natale di pace del 1945:

<< Forse voi, dopo tanti anni, non potete immaginare l’aspetto di questo Paese percorso e devastato da una guerra disastrosa. Paese sminato di rovine, paralizzato nelle comunicazioni e nelle industrie, insidiato dalle malattie, compagne di guerra e della disfatta.

Novecentomila prigionieri ed internati circa sono rientrati; anche gli altri quattrocentomila verranno accolti a braccia aperte.

Coraggio fratelli.

Nel presepio natalizio l’Italia è rappresentata ancora da una di quelle umili figure di pastore dei classici modelli napoletani , le quali stanno rincattucciate in un angolo semibuio, mentre sfilano, in piena luce, recando doni, i beati possidenti.

Affido alle onde dell’etere questa parola di fede >>.

Negli anni successivi al rimpatrio, tantissimi ex prigionieri furono colpiti da vere e proprie manifestazioni patologiche legate sia alla carenza di cibo patite durante la prigionia e sia da fattori psichici.

Un’indagine svolta nel triennio 1956 – 1958 accertò che il 25% degli internati, tra cui mio padre, visitati, risultarono affetti da ulcera gastro-duodenale che rappresentava il tipico esempio di malattia psicosomatica legata allo stress della prigionia ed alla insicurezza del ritorno.

RIFLESSIONI FINALI

C’è un famoso proverbio che recita : “Del senno di poi ne son piene le fosse”, secondo il quale sarebbe facile, adesso, dire quello che si poteva o non si doveva fare, durante la guerra, e gettare fango sull’operato di alcuni personaggi che non avrebbero, in nessuno modo, la possibilità di un contraddittorio.

Mi sembra, oltremodo, assurdo ed illogico assistere inermi alle varie tragedie vissute durante la seconda guerra mondiale e non poter fare mea culpa su alcuni nostri limiti.

Parliamoci chiaro, la flotta italiana era teoricamente più forte, solo che deluse le aspettative e una delle cause di questa delusione, sembra assurdo, ma fu la mancanza dei radar. La Regia Marina era, infatti, cieca di notte e già questo, di per sè, fu una grossa limitazione nel condurre operazioni in mare. E poi c’era, come denunciato prima, il fatto che il nemico fosse informato in anticipo sulle operazioni militari italiane. Si è sempre e soltanto parlato di tradimento anche se i nostri nemici avevano notevoli capacità di decifrazione.

Basterebbero già questi due handicap a vanificare tutto l’eroismo dei nostri combattenti.

A queste, bisogna aggiungere tutte le varie scelte strategiche, che si rivelarono sbagliate, come quella di separare la Regia Marina dalla Regia Aeronautica. Sto parlando della carenza di portaerei.

In fase di costruzione, vista la mancanza di fondi, si preferì costruire navi da battaglia e, solo in guerra, si capì che, grazie alle portaerei, caccia siluranti e bombardieri potevano essere portati dove servivano. Quando l’Italia ne capì l’utilità e cominciò a costruirle, la guerra terminò prima ancora di poterle usare.

Ci furono situazioni in cui si palesò, anche, lo scarso allenamento a riconoscersi come, per esempio, nel caso dell’incrociatore San Giorgio che abbattè, per errore, l’aereo di Italo Balbo, anche se in questo caso si sospettò che l’abbattimento fosse stato fatto di proposito. Su questa vicenda, e cioè su di una congiura contro Balbo, circolata fin dai giorni successivi la sua tragica morte, tengo a precisare che non esistono prove a sostegno.

Al di là di tutto, la Marina militare e quella mercantile si batterono con onore e gli oltre 20.000 morti, da semplici marinai a Comandanti e Ammiragli, ne sono una chiara testimonianza.

Penso a mio padre che riuscì a salvarsi, ma penso a quanti annegarono dopo l’affondamento delle proprie unità.

Siamo arrivati alla fine di questa avventura e devo ammettere che mi sento in colpa per non aver dato a mio padre la giusta importanza a quel suo malessere al contrario di come fece Eduardo nella commedia “Napoli Milionaria” quando Gennaro Jovine una volta tornato dalla guerra e desideroso di raccontare a tutti quello che i suoi occhi avevano visto, si sentì rispondere da tutti : << E vabbuò don Gennà, mo è tutto fernuto>>.

Al contrario di don Gennaro, mio padre di tutto quello che aveva visto e, soprattutto, patito sulla sua pelle, durante quegli anni , non ne voleva assolutamente parlare. E allora arrivi a domandarti se questo tuo atteggiamente nei suoi riguardi fosse giusto o sbagliato.

A differenza di tanti che andarono in TV a raccontare le loro vicissitudini, lui preferì tacere e dimenticare.

Il 10 agosto 1948 mio padre ricevette dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana la croce al merito di guerra, onorificenza concessa a tutti <<…i combattenti che avessero collaborato con reparti impiegati in operazioni di guerra>>.

Anche se non lo lasciava trasparire, lui era molto orgoglioso di questo riconoscimento che teneva incorniciato e appeso al muro ma, se qualche amico o parente, gli formulava qualche domanda al riguardo, lui non ne parlava volentieri in quanto quello della guerra e della prigionia, era un argomento che voleva a tutti i costi rimuovere dalla memoria. E come dargli torto.

Mio padre ci ha lasciati nel 1998 e di queste sue sofferenze, scoperte successivamente alla sua morte, ne sono venuto a conoscenza solo e soltanto grazie alla mia “capa tosta” come si dice dalle mie parti, e sono fiero ed orgoglioso di lui che, nonostante tutte le violenze subite, non ebbe mai una parola d’odio e rancore verso i suoi carcerieri, la loro mentalità, il loro modo di pensare.

Mai una critica, mai un giudizio. Si è sempre dimostrato assennato, ragionevole, prudente.

Le sue scelte, da uomo libero, le ha fatte senza alcuna costrizione e non si è mai pentito di questo, anche dopo quella volta che rifiutò un posto di controllore sui treni solo per il fatto che avrebbe dovuto indossare una divisa.

Questa ricerca è stata, per me, un momento importante sul piano della crescita conoscitiva.

Ho impegnato a lungo la mia mente, ho tenuto al lavoro la mia memoria, mi ha costretto a tanti contatti con gente sconosciuta, mi ha riabituato alla lettura in lingua inglese.

Se avessi soltanto scritto minuziosamente i racconti di mio padre, mi sarei trovato a svolgere il lavoro di semplice dattilografo ed invece ho ricostruito giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, tutto il tempo che lui trascorse lontano dai suoi cari.

Questa “fatica” mi ha regalato momenti appaganti ed entusiasmanti.

Così come la conoscenza di tanta letteratura bellica, il ritrovamento dei documenti relativi al suo rimpatrio, l’elenco dei suoi compagni di sventura, sono stati il più grande stimolo a continuare questa ricerca interessante già dal suo nascere.

Di tutti i libri letti, soprattutto quelli riportanti le lettere dei prigionieri, trapela un sentimento che stento a trovare nelle nuove generazioni e cioè l’amor di Patria, il valore dei sacrifici e quello della vita umana. Nessun giovane, oggi, sarebbe disposto a sacrificarsi in nome di un ideale, in nome dell’altruismo, e a rinunciare ai privilegi di cui gode perchè la Patria glielo chiede.

A loro, comunque, raccomando di essere, da grandi, costruttori di pace e considerare l’uomo come la cosa più preziosa al mondo. C’è bisogno, ora più che mai, dell’impegno da parte di tutti nel costruire una società giusta e sicura capace di garantire la pace e la sicurezza.

A tale proposito cito le parole di Papa Giovanni Paolo II :

<<La pace richiede quattro condizioni essenziali : Verità, Giustizia, Amore e Libertà >>.

Ritornando al mio racconto…

…questa è la storia di piccoli uomini dotati di un immane coraggio, testimoni di un passato forse troppo scomodo per molti. Un passato destinato, purtroppo, al silenzio poichè questi eroi sono, quasi tutti, scomparsi nell’indifferenza e nei silenzio più assordante.